Nossos repórteres Gabrielle Caroline e Tullio Dias estiveram em um dos dias da primeira edição do The Town, o irmão paulistano do Rock in Rio. Passado o hype e recuperados do festival, eles contam com sinceridade como foi a experiência, cheia de perrengues (mas também de shows maravilhosos) para que você possa avaliar se vale a pena e se preparar para o próximo!

Rock in São Paulo?

O sobrenome Medina é tão forte que é conhecido até mesmo pelos principais impulsionadores do mercado da realização de sonhos: gente que trabalha muito, ganha pouco e teve o azar de sonhar em assistir ao show da sua banda/artista favorito. Claro que existem outros atores envolvidos para ajudar no sucesso desse mercado — como herdeiros, influenciadores digitais e gente que simplesmente não tem o que fazer com tanto dinheiro. Para quem vive além dos sonhos e do amor, o sobrenome Medina também significa qualidade internacional em eventos em solo brasileiro. Com uma história de sucesso iniciada lá em 1985 com a primeira edição do Rock in Rio, é de se esperar que essa assinatura seja sinônimo de qualidade e confiança. Foi assim até o The Town. Ou Fyre Festival com a cara (e decoração) de Sampa. [TD]

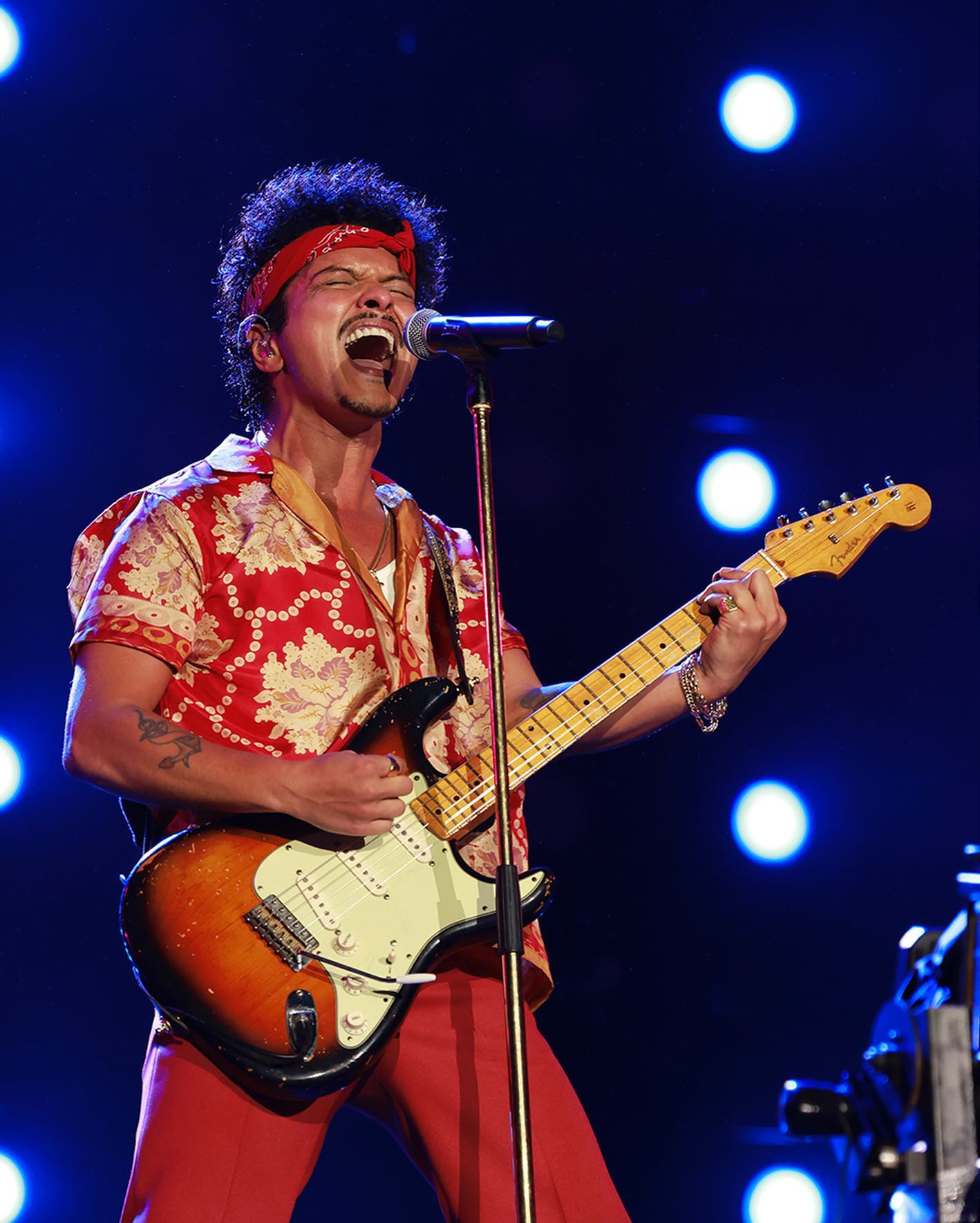

Ok, nós sabemos que todo festival, ainda mais os que estão estreando, estão sujeitos a erros. Foi assim com o Primavera Sound, foi assim com o C6 Fest, acredito que tenha sido assim com a primeira edição do Lollapalooza no Brasil, que não vi estrear. Dito isso, fica difícil perdoar erros tão amadores de um festival que se promove como o “maior festival de São Paulo” e que é feito pelo criador do Rock in Rio, aquele que é o maior festival de música do Brasil (ou, segundo os organizadores, do mundo). O The Town, que teve sua primeira edição em setembro, em São Paulo, foi um festival de música com cara de festival publicitário que se transformou num festival de erros: com headliners como Post Malone, Maroon 5, Bruno Mars (que comandou duas noites de shows) e Foo Fighters, o The Town foi uma péssima experiência. Só não existem críticas para fazer dos shows. Pelo menos dos que consegui assistir.

Além disso, todo mundo sabe que o The Town é um Rock in São Paulo. São os mesmos criadores, as mesmas ideias e até mesmo os mesmos artistas e datas. No The Town, em todo canto e a todo momento existia um lembrete de que aquela era uma versão do Rock in Rio. Eram referências que pareciam mais como uma tentativa de fazer o The Town ganhar credibilidade em cima do nome do seu festival irmão em vez de ter identidade própria e, acima de tudo, o mínimo de qualidade. [GC]

Palcos, público e infraestrutura

Como pode alguém achar ok colocar um palco tão próximo do outro sem considerar o pouco espaço para ir e vir? Aqui nas páginas laranjas do Audiograma não cola o papo de “tinha espaço”. Aqui tem gente velha de guerra que frequenta os principais eventos musicais do país e exterior desde 2007. O The Town nasceu com o DNA do que há de pior no Rock in Rio: pessoas mais interessadas na curtição de participar do evento mais falado da semana do que apreciar a música. Pessoas mais preocupadas em tirar selfies do que ver os shows.

Não queria ser o cara que só reclama, mas alguém tem que ter a ousadia de dar a real em tempos em que serviços de profissionais especialistas são preteridos em relação aos profissionais que viralizam no TikTok. O jornalismo virando um serviço de assessoria de imprensa ou troca de favores é algo muito questionável. E sem volta, aparentemente. Então, vou ter que ser o cara que só reclama e dizer que quem viu pela TV provavelmente teve uma experiência melhor até mesmo na questão sonora.

O palco secundário, The One, não apenas oferecia melhor visão para o público, como também tinha um som mais cristalino. Não estava alto/ensurdecedor, mas estava bom o suficiente para fazer valer a pena. Vi/ouvi um pouco do Terno Rei e depois o caos organizado (em homenagem ao caos desorganizado do próprio evento) do Wet Leg. Foram os pontos altos, quando se pensa em ouvir a música. Em relação ao palco principal, o Skyline, eu não sei nem por onde começar. Aproveitei a apresentação da Pitty para tentar encontrar lugares estratégicos para assistir aos shows sem querer morrer ou matar. Quanto mais para a frente eu ia, a impressão é de que o som piorava.

Filas para banheiros e bares são normais em grandes eventos. Especialmente quando as pessoas preferem a comodidade de ir nos lugares mais próximos ao invés de andar para encontrar bares/banheiros vazios (que não são lendas urbanas como a meritocracia: tinham bares e banheiros mais tranquilos para quem se aventurasse).

Porém, com quase quarenta anos de experiência, era de se esperar que os produtores entendessem melhor seu público. Não adianta dispensar banheiro químico se não vai dar conta da demanda como ela acontece fora do papel. Lembro do banheiro no Terra, de 2008, que era praticamente um galpão inteiro dedicado para as necessidades básicas. Será mesmo tão difícil/doloroso no bolso cortar ativações publicitárias para incluir mais banheiros ou condições humanas para quem desembolsou muito dinheiro para estar lá? [TD]

O The Town teve os erros mais absurdos de posicionamento de palco. O Skyline, principal palco do evento, foi montado no topo de uma colina levemente inclinada. O resultado foi que a estrutura estava em um lugar plano, enquanto o público teve que se acomodar em uma ladeira que, por menor que seja, prejudicou a visão de todos. Ainda sobre o palco Skyline, imaginem só: um palco principal de um festival que esperava 100 mil pessoas por dia foi montado em um beco! Sim, em um beco.

Não havia espaço para sair pelas laterais e o público ficava preso entre estandes de patrocinadores e tapumes. A única saída era dar meia volta e tentar sair desse beco, o que não seria problema algum se não fosse pelo fato de que esse movimento formava um trânsito que durou cerca de uma hora após o show da Pitty e teve que ser escoado por uma saída de emergência.

E não podemos nos esquecer que o palco The One, secundário do festival, foi montado praticamente em frente ao Skyline! Sim, não havia distância entre um palco e outro. Ao sair do beco onde estava o Skyline, você estava de frente com o palco The One que, apesar de não ter sido montado em um beco, tinha uma roda gigante na sua frente, prejudicando a visão, e outro palco à sua esquerda. E ainda havia ali uma rua destinada à passagem do público entre as atrações, fazendo com que tudo se misturasse e a passagem se tornasse praticamente impossível. Olhando para trás, fica a sensação de “como isso não causou um acidente?”.

Além dos palcos, outro grande problema foram os banheiros: filas quilométricas se misturavam ao público que esperava para ver os shows, resultando em uma espera de mais ou menos uma hora e meia para conseguir usar os banheiros — construídos especialmente para o The Town, mas insuficientes para atender a todos.

Quer mais um problema estrutural nesse texto lotado? Lugares para comer e beber. Os poucos ambulantes que circulavam pelos espaços estavam sempre sem bebida, te obrigando a se dirigir aos bares que ficavam nos lados dos palcos para conseguir uma Coca Cola ou uma Heineken. Comida perto dos palcos? Nem pensar. Não havia ambulantes vendendo nenhum tipo de comida e a única alimentação possível era na praça de patrocinadores, onde havia um McDonald’s cobrando um preço relativamente comum por um lanche e uma batata grande e outros estandes cobrando preços absurdos por meia pizza ou três pedaços de frango.

A saída foi mais um grande problema: apenas dois portões estavam abertos, um para ir para o trem, outro para pegar o The Town Express — o meio de transporte exclusivo do festival, que funcionou muito bem na ida, mas, segundo relatos, teve filas gigantescas na volta. Ou seja, mais um afunilamento que poderia ter acabado mal aconteceu na hora de sair do Autódromo, onde, dando passinhos mínimos e rezando para não acabar pisoteado, demorou uma hora para sair de lá.

E chegamos ao ponto mais polêmico do The Town: a quantidade de patrocinadores.

Havia uma praça dedicada apenas para eles. Andando pelo festival, toda lateral possível tinha um estande dando um brinde ou fazendo uma ação. Pessoas postavam nas redes sociais todos os brindes que tinham conseguido recolher no The Town, depois de horas e horas de mais filas.

Não sou purista em relação a festivais de música: trabalho com isso e entendo que marcas precisam se associar à imagem do festival e dos artistas para se promoverem e até mesmo gosto de pegar um brinde ou outro quando vou em um show — acho que tenho Ice Breakers que ganhei no Primavera Sound até hoje no meu armário.

Mas, no The Town, cada estande de patrocinador me fazia pensar se eu estava em uma feira de marketing, cada fila que dava voltas me fazia rir pensando em como as pessoas tinham pagado um salário mínimo para pegar amostras gratis e brindes, cada vez que eu olhava para os estandes ao lado dos palcos, eu pensava mais no texto da Folha de S. Paulo sobre como o Primavera Sound trocou roda-gigante por música em sua estreia na cidade. Era decepcionante ver como em um dia cheio de atrações legais, grande parte do público preferia passar seu tempo no que parecia um shopping.

Ok, talvez eu seja um pouco purista em relação a festivais, mas, se existia um limite para publicidade e ações de marcas em um festival, o The Town simplesmente ultrapassou (e muito) ele. Pelo menos, nisso o festival realmente representou São Paulo: não há nada que gostemos mais do que uma fila sem sentido algum para entrar em um lugar brilhante, tirar fotos e ganhar algo que vamos jogar fora logo. [GC]

Ideia: uma festival de marcas com estandes de ativações de bandas.

— Lucas Silveira (@lucasfresno) September 11, 2023

Lineup e seus shows

O “Dia do Rock” foi certinho em seu lineup? Depende. Foo Fighters está no panteão de grandes bandas de rock que agradam o público alvo dos festivais da família Medina — junto de Guns, Iron Maiden e Metallica — e nunca seria um erro como headliner do The Town.

Por outro lado, colocar Wet Leg para fechar o The One, palco secundário do festival, foi um erro. A banda inglesa pode ter sido um dos grandes destaques de 2022, mas não é tão conhecida no Brasil e nada pode salvá-las de ter seu show esvaziado por tocar antes do Foo Fighters para um público que só estava lá para vê-los. Em um mundo ideal, um artista de peso teria fechado o The One no dia 9, dividindo o público entre os dois espaços e salvando todos do sufoco que foi ficar no palco Skyline, enquanto Wet Leg poderia ter feito sua estreia em terras brasileiras em um festival que as valorizaria mais — um Primavera Sound ou um Lollapalooza, por exemplo.

Na verdade, o público do dia 9 não estava lá para conhecer artistas ou músicas novas: estavam lá apenas pela atração principal, tirar fotos dos espaços instagramáveis, cantar as músicas mais conhecidas do show final e brigar porque alguém esbarrou nelas e derrubou um pouco da cerveja. Bandas não conhecidas foram um desperdício de tempo para eles, assim como músicas que eles não conhecem. O resultado é a vergonha de ter um público ignorando totalmente o Garbage e reclamando do Yeah Yeah Yeahs — cheguei a ouvir pessoas no público gritando para a banda sair do palco e trazer o Queens of Stone Age, grupo que cancelou seu show no festival semanas antes —, além de não ter a mínima reação na hora de ouvir canções menos conhecidas da atração principal.

Mais um erro da curadoria: chega a ser vergonhoso ter que ver a Pitty — uma artista com mais de duas décadas de carreira, que é praticamente unanimidade de adoração entre os fãs de rock brasileiro — como a atração de abertura, posição geralmente dada a artistas menores, que estão em início de carreira.

É algo que aconteceu não só no dia do rock, como nas outras datas do festival: artistas brasileiros com estruturas magníficas fazendo shows espetaculares, mas relegados ao palco secundário e a posições que geralmente seriam ocupadas por artistas novos, enquanto artistas internacionais de nicho, que tem uma ou duas músicas mais conhecidas, ganham posição de destaque no line up — como Kim Petras, que ganhou uma posição de destaque no último dia de festival enquanto Pabllo Vittar e Gloria Groove faziam shows no palco secundário. [GC]

O que o Tullio achou dos shows?

Considerei descer para o show do Detonautas no The One, mas a ideia do caos de ir e voltar me desanimou. Além disso, já tive minha cota de apresentações ao vivo do Tico. Aceito minha relação de amor/ódio/admiração. O que me incomoda mesmo é sempre constatar que após a Pitty, Detonautas, NX Zero e Fresno, nosso rock não teve outro grande nome. Os tempos mudaram e grandes máquinas de influência, como a MTV, deixaram de existir. Nossos grandes artistas contemporâneos são resultados de algoritmos. Não é que isso seja um problema ou ruim, mas é tanta pulverização que fica impossível comparar com o que era antes. Além disso, pensando na sonoridade dos artistas citados, não existe de fato um nome roqueiro para pegar seu espaço. Os principais nomes da música moderna brasileira fazem pop. É de qualidade, mas não é rock. Não lembro quem falou uma vez que o rock (mundial) foi substituído pelo rap. Isso faz sentido se a gente pensar que Djonga e Emicida são nomes fortes fazendo os protestos políticos e sociais necessários.

Quando o Garbage entrou em cena, pensei que o som também daria o ar de sua graça. Que engano. Ainda estou sem saber se a diva Shirley Manson estava mesmo em Nárnia e a banda em Hogwarts, ou se o problema era mesmo do som naquele ponto específico que fiquei. Talvez seja a idade também. É bom ver o Garbage ao vivo, mas não pareciam afi(n)ados como no show do Circo Voador anos atrás. Talvez Manson compartilhasse da indignação de tocar antes do YYY.

O Barão Vermelho (sem Frejat) entrou em cena para um show que não apenas reforça o que falei sobre a falta de renovação do rock nacional, como também para prestar uma auto homenagem ao legado do Rock in Rio. Se não for por isso, fica difícil entender porque eles estavam lá. E olha, o show do Barão Vermelho (com Frejat) está entre os melhores que já vi na vida. Amo a história do Barão Vermelho e suas canções, mas parecia fora de sintonia. Ou repetitivo demais.

Com a difícil missão de substituir o Queens of the Stone Age, o Yeah Yeah Yeahs fez o melhor show do The Town (pelo menos no dia 9 de setembro). O som continuou sem ajudar, mas Karen O e suas peculiaridades fugiram do padrão óbvio e seguro dos shows anteriores (e do que viria para encerrar a noite). Sempre acredito que a melhor forma de conhecer ou se apaixonar por uma banda é depois de vê-los quebrando tudo ao vivo. Essa ideia continua fazendo muito sentido porque YYY virou um motivo de alegria ao pensar no The Town.

Dave Grohl deveria parar de usar o mesmo esqueleto de show desde 2012. Seja com as interações cuidadosamente planejadas para se repetirem em qualquer lugar do mundo (isso inclui até piadas, tá?) até os intermináveis solos e jams, Grohl poderia otimizar o tempo das pessoas (e o próprio) incluindo mais músicas, quem sabe?

Em turnê do (surpreendentemente) excelente But Here We Are, a banda de Grohl retorna ao país para curar uma ferida. Na véspera do show do Lollapalooza em 2022, o baterista Taylor Hawkins desencarnou e deixou a banda em um doloroso período de hiato. O aspecto emocional deveria falar mais alto para um fã apaixonado, mas é foda ignorar que velhas manias permanecem lá. Depois de cinco shows isso cansa. Não fosse o desejo de ouvir “Aurora” ao vivo (em 2015 fiquei quatro shows berrando “Aurora” até ficar sem voz e recebendo de volta apenas as mesmas 20 músicas em toda a tour, praticamente), não sei se teria me aventurado por SP.

Mas aqui estou eu. Mais uma vez em um show do Foo. Pela primeira vez ouvindo minha música favorita da banda, que também era a do Taylor, por uma (triste) coincidência. Por tudo que ela significa, posso dizer que salvou o dia de virar uma verdadeira tragédia, como canta a Pitty. Uma pena que esse amor todo não foi o bastante para evitar a sensação de decepção com outro show “mais do mesmo” do Foo Fighters.

A caixa da bateria de Josh Freese estava com som de caixote de supermercado. O baixo parecia mais real no disco do White Stripes. E os gritos do Grohl pareciam estar sufocados. Para completar, o telão do palco The One não mostrou o show. Isso obrigou as pessoas a tentarem ir mais para frente e se contentarem com um som muito meia bomba para o tamanho de um evento desses. Para efeitos de comparação, eu vi o Metallica no Rock in Rio de 2015 de um lugar muito afastado. Apesar das falhas técnicas, não estava baixo ou ruim.

O que a Gabi achou dos shows?

Pitty abriu o Palco Skyline, principal do festival, com o show de aniversário do Admirável Chip Novo, seu disco de estreia. Ao deixar de tocar grande parte do repertório recente de sua discografia para dar atenção ao disco que a catapultou para a fama — contando a história de como isso aconteceu nos interlúdios do show —, Pitty, acompanhada pela Nova Orquestra, fez um show impecável, cheio de hits que nunca saíram da boca do povo e deixaram o público animado do início ao fim.

Também não posso fazer críticas ao show do Foo Fighters, que fechou a noite do rock no The Town. A banda de Dave Grohl, o cara mais legal do universo, e companhia — incluindo o novo membro, Josh Freese, que ocupou o lugar de Taylor Hawkins depois da trágica morte do baterista — fez seu show padrão: bem feito, bem ensaiado, cheio de interações com o público e músicas que são cantadas a todo o pulmão pelo público que estava lá só para vê-los.

Foi impossível não se animar com a introdução de “All My Life”, se emocionar com Dave falando que tocariam “Aurora” em todo show pelo resto da vida da banda em homenagem a Taylor, dar uma choradinha ouvindo “Walk” ou até mesmo dar um sorrisinho apaixonado para sua companhia ao ouvir “Everlong” (oi, meu bem!). Para não parecer que sou uma fã insana do Foo Fighters — algo que sou —, deixo o comentário: não existe a necessidade de prolongar tanto as músicas, mas até isso é perdoável graças ao carisma do grupo.

E aqui acabam os pontos positivos do The Town. O restante foi formado por erros crassos que, agora, são até risíveis depois de toda a raiva.

Considerações finais

Quero dar meu voto de confiança de que os Medina vão limpar essa cagada no maiô para 2025. De preferência, com o Bruce Springsteen. E credenciando a imprensa que fala de música ao invés de fazer dancinha no TikTok. [TD]

O que sobra da minha experiência com o The Town é frustração. Não consegui ver shows, não consegui aproveitar o que mais queria ver na noite, gastei tempo com filas e aglomerações que poderiam ser resolvidas com um planejamento simples. Fica o desejo de que a próxima edição seja melhor. Não que eu pretenda estar lá para ver. A não ser que tragam a Beyoncé. Aí eu enfrento tudo de novo e um pouco mais. [GC]